報道などでご存知の方も多いかと思いますが、平成30年12月14日に自民党より「平成31年度税制改正大綱」が決定され公表されています。これを前提に政府が大綱を作成、閣議決定をし、税制改正法案として国会に提出されます。

制度が確定するのも税額計算に影響が出るのもまだ先のことですが、経済活動や節税などの一つの指針となると考えられます。

本稿では、相続税法(相続税、贈与税)部分を中心に簡単にご紹介をします。

1. 個人事業者の事業用資産に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の創設等

⑴ 制度概要

認定相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する。

また、税額の猶予割合は100%とされるほか、生前贈与についても対応する制度となることが予定されています。

⑵ 適用対象者

認定相続人が対象となり、具体的には承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいいます。

⑶ 対象資産

特定事業用資産が対象となり、具体的には以下のもので青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいいます。

・建物

(床面積800㎡までの部分に限る。)

・建物以外の減価償却資産

(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているもの等に限る。)

⑷ 承継計画

承継計画とは、認定経営革新等支援機関の指導等を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画であって、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間に都道府県に提出されたものをいいます。

2. 小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例の見直し

⑴ 内容

小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等を除外することとされます。

なお、以下の場合は除くものとされています。

当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額≧当該宅地等の相続時の価額×15%

⑵ 適用時期

平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用するものとされていますが、同日前から事業の用に供されている宅地等については適用しないものとされています。

3. 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

適用期限が2年間延長されるとともにその他所要の措置がされる予定です。

4. 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

適用期限が2年間延長されるとともにその他所要の措置がされる予定です。

5. 民法改正などの影響

⑴ 平成34年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されるもの。

① 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げ

② 次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げ

・相続時精算課税制度

・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

・相続時精算課税適用者の特例

・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

(特例制度についても同様とする。)

⑵ 民法(相続関係)の改正に伴い、次の措置を講ずるものとされています。

① 相続税における配偶者居住権等の評価額を以下のとおりとする。

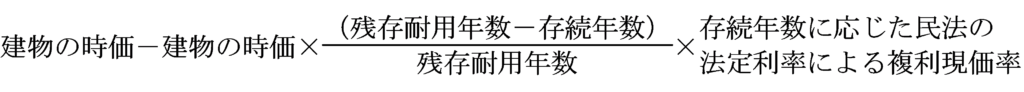

イ 配偶者居住権

ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権

ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権

建物の時価-配偶者居住権の価額

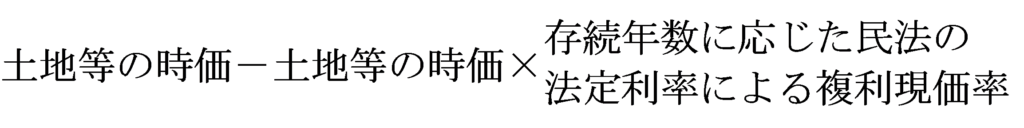

ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利

ニ 居住建物の敷地の所有権等

土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額

② 物納劣後財産の範囲に居住建物及びその敷地を加える。

③ 特別寄与料に係る課税について、以下のとおりとする。

イ 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税する。

ロ 上記イの事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、当該事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。

ハ 相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除する。

ニ 相続税における更正の請求の特則等の対象に上記イの事由を加える。

④ 遺留分制度の見直しに伴う所要の措置を講ずるとされています。

まとめ

小規模宅地等については、特定事業用宅地等についても貸付事業用宅地等と同様に駆け込み的な適用などを防止するための措置が講じられます。反面、個人事業の承継についても納税猶予制度が導入されることとなり、今後はこちらについての検討も相続については不可欠となっていくでしょう。